世人心中,万物皆有次第,是所谓“价值观”。

在小汤圆眼里,同样也有“排行榜”,比如:在家里“最爱爸爸,其次…”;吃饭时“莜面鱼鱼排第一,其次…”当然,这个榜单的名次是浮动的,比如挨揍的时候他会哭丧着脸说“爸爸排最后…”

小汤圆掌握着自己的“排行榜”,就获得了一种“裁判员”的优越感——虽然生活中不得不接受一些不如意的现实,但起码我能给你“打差评”啊。

想要“因材施教”,就要“投其所好”,于是我最近开始研究“榜单”。

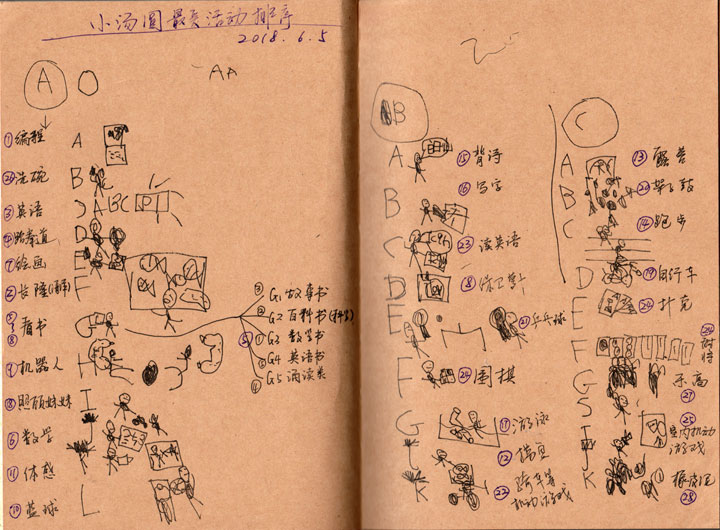

在一个轻松的晚上,我建议小汤圆制作了一份“最爱活动排行榜”——把你空闲时间里最喜欢做的事情列个表。

列喜欢的事情还不容易么?小汤圆三两下就给画了出来:

小汤圆自创了字母排序法,先分为ABC三大类,然后每一类按照字母排序,将活动画出来。

绘画有点“抽象”,我就在旁边标注了翻译。

这个排行榜罗列的项目还不太完整,但是这些项目的排序,已经足够让我大吃一惊!比如以前我总以为他很喜欢玩乐高积木,结果乐高只排倒数第二,属于没事干才玩一玩的;而洗碗,一开始竟然排第二!

为了让这个排序不受记忆顺序所导致的罗列先后所影响,我从他这个表里逐个抽取项目让他再次比较,问法类似:“跑步和跆拳道你更喜欢哪个?”;“现在就让你去洗碗或是去看书,你选哪个?”

经过反复比较和确认,我重新将他的排行榜列了一遍,大致是这样的排序:

1、学编程

2、长隆海洋王国

3、学英语(IPad)

4、跆拳道

5、看书(又按喜好度细分为:1数学书、2科学书、3故事书、4英语书、5诵读书,分布在5-8名之间)

6、学数学

7、自由绘画

8、玩保卫萝卜游戏

9、玩机器人对战

10、打篮球

11、玩体感游戏

12、捞鱼

13、露营

14、跑步

15、背诗

16、写字

17、游泳

18、照顾妹妹

19、骑自行车

20、打架子鼓

21、打乒乓球

22、玩户外机动游戏

23、学英语(诵读)

24、玩围棋、扑克牌或麻将

25、玩室内电子游戏

26、洗碗

27、玩乐高玩具

28、玩橡皮泥等手工玩具

这个榜单依然非常出人意料,仔细分析,我觉得有几个重要启示:

首先,很多我认为的“学习项”,他本身就很喜欢,而很多游乐项他实际并不care……以前带他去逛商场,他常常喜欢去玩玩机动游戏,但相比之下,他更愿意在家背背诗写写字!手机游戏和体感游戏,都很好玩,但要是能学数学的话,他就不玩游戏了!所以,不要用世俗观点去定义“学习”和“娱乐”。对真正热爱学习的“乐知者”而言,“学习”比“娱乐”开心多了!(下次他想放松一下时,我就奖励他学习一会……)

其次,为什么编程会是最爱呢?我估计和Scratch的游戏化学习方式有关,小汤圆很喜欢数学、绘画,以及逻辑解谜类的游戏,编程把这些都汇集在一起了,编程过程对绘画创意、逻辑正确、运算准确都给予实时反馈(奖励)。同样的,“IPad学英语”比“诵读学英语”更好玩,因为IPad有互动,有通关考验,会进行打分。寓教于乐,游戏化的学习方式能形成正向激励(看来以后架子鼓要玩通关升级,儿子,我们从黄带一级开始练吧)

还有,为什么“洗碗”从一开始排第二滑落到倒数呢?原来我之前为了鼓励他做家务,给洗碗设置了“加5积分”的奖励,所以他很积极,当我说这里面所有活动都排除掉积分影响后,洗碗应声下滑——不过还是排在了“乐高”前面!这从一个侧面说明了我的“积分奖励系统”威力巨大,小范围使用能有效调动积极性。(这是另外一个议题了,不过我下决心不再揍他了,干脆奖励点积分让他做正确的事,既不用生气,还能维持我在家庭榜单上的排名……)

那么,为什么“乐高”的排名会这么靠后呢?我不停问他:“你真的愿意背诗/洗碗也不玩乐高?”……我真不愿意相信啊,毕竟以前一直觉得他很爱玩乐高,有小朋友来了,一起玩乐高;休闲一下,也玩乐高;没空理他,自己玩乐高……仔细想想,一盒乐高拆封后第一次拼搭应该是最开心的吧,之后每次拼搭的开心程度都在递减——这是任何活动都有的边际效用递减问题,从期望值管理角度,越容易获得的东西,也越不值得期待。君不见,世人价值观的顶部,不也常常写着“求不得”或“不易有”么。(嗯,家里的玩具管理要学学房价的调控方式了,资源垄断、延迟满足、限量供应……Get)

最后,我不得不感慨,我这个自诩关心孩子的人,某个时刻会突然发现对孩子知之甚少,吓了一跳。

嗯,也许我对自己的认识,也是自以为自知呢。想到这里,我也去列一下自己的“最爱活动榜”了……